○大蔵村公職選挙執行規程

昭和46年12月24日

選管告示第41号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、大蔵村選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

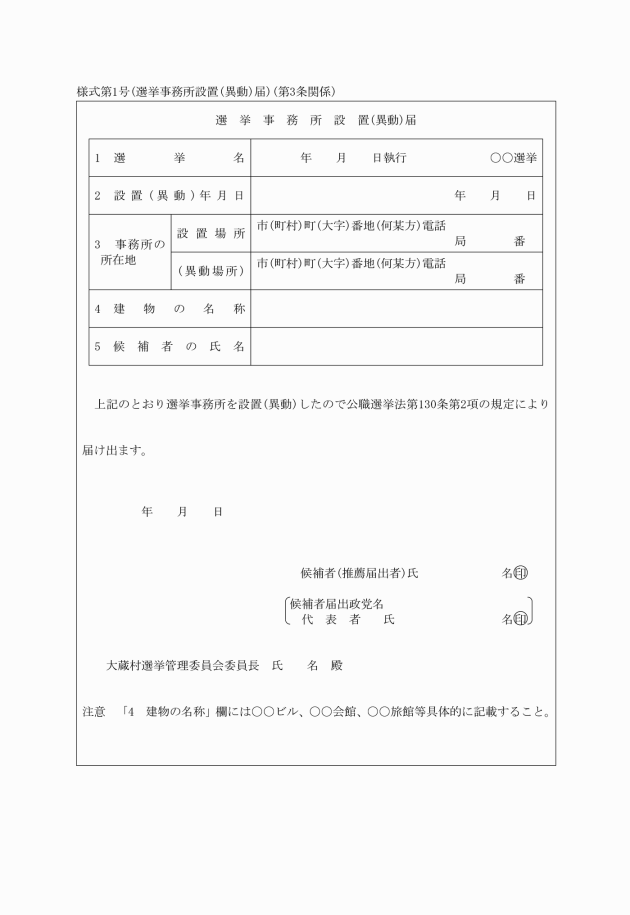

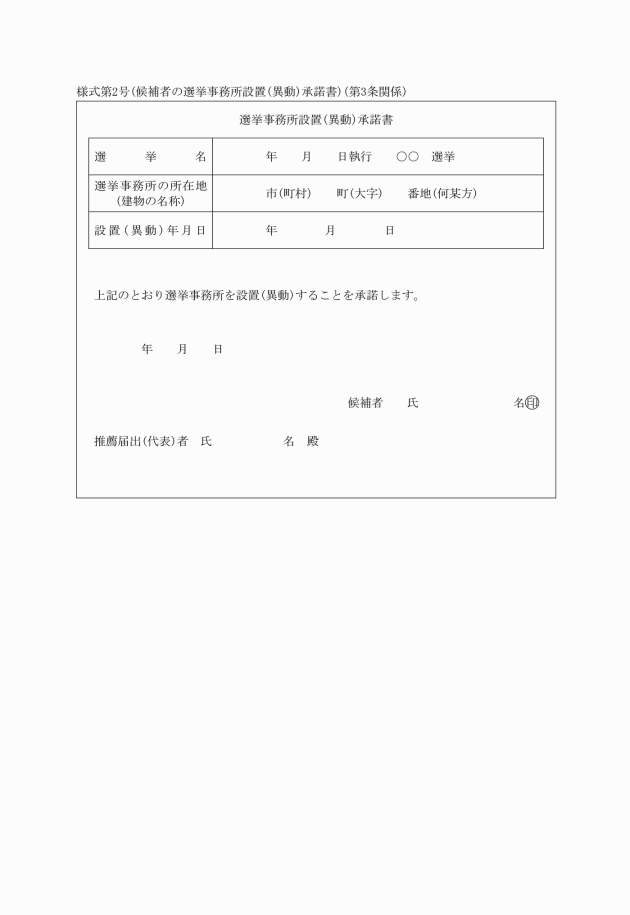

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、届出等)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号によって作成した文書をもってしなければならない。

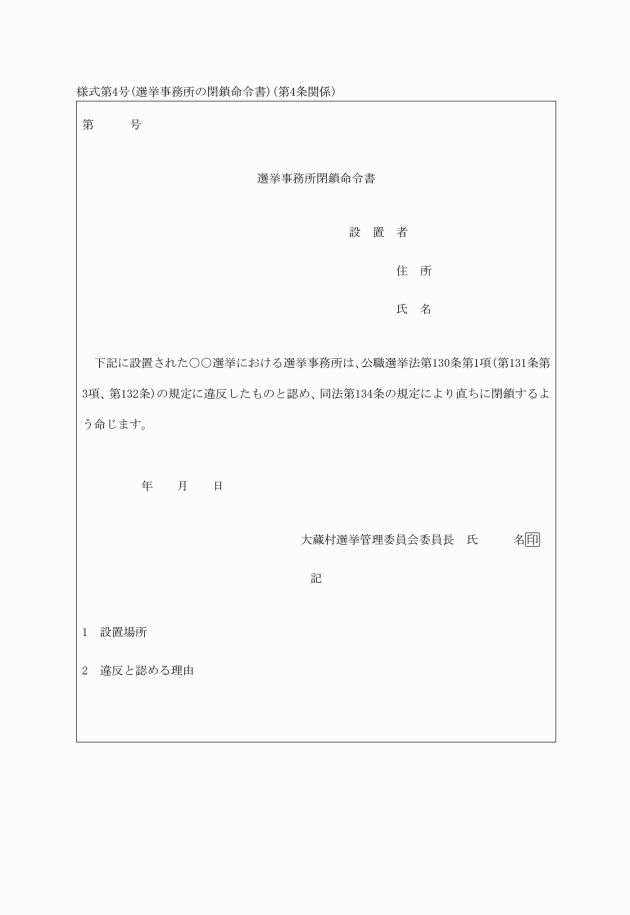

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第4号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

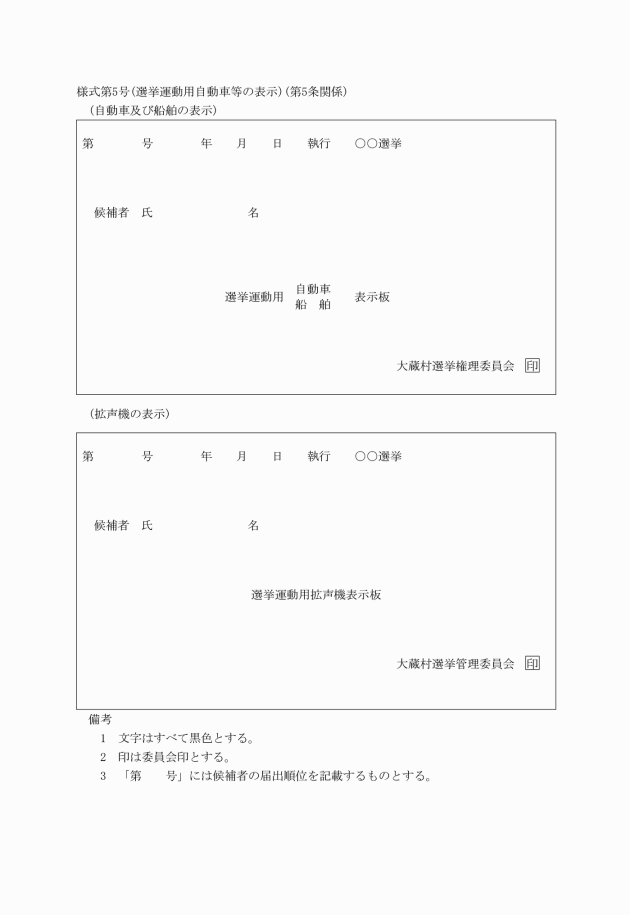

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(自動車、船舶及び拡声機)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

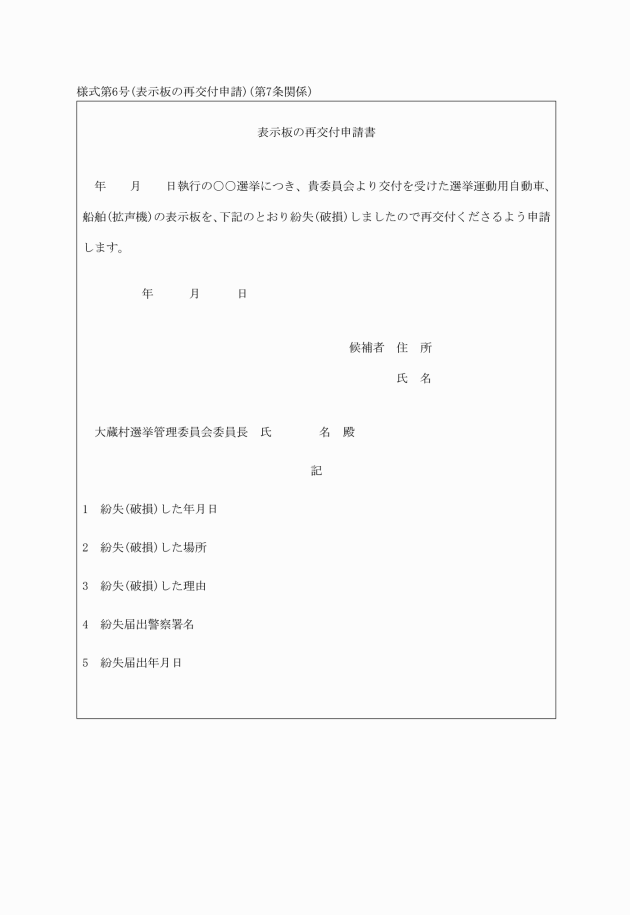

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第6号による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

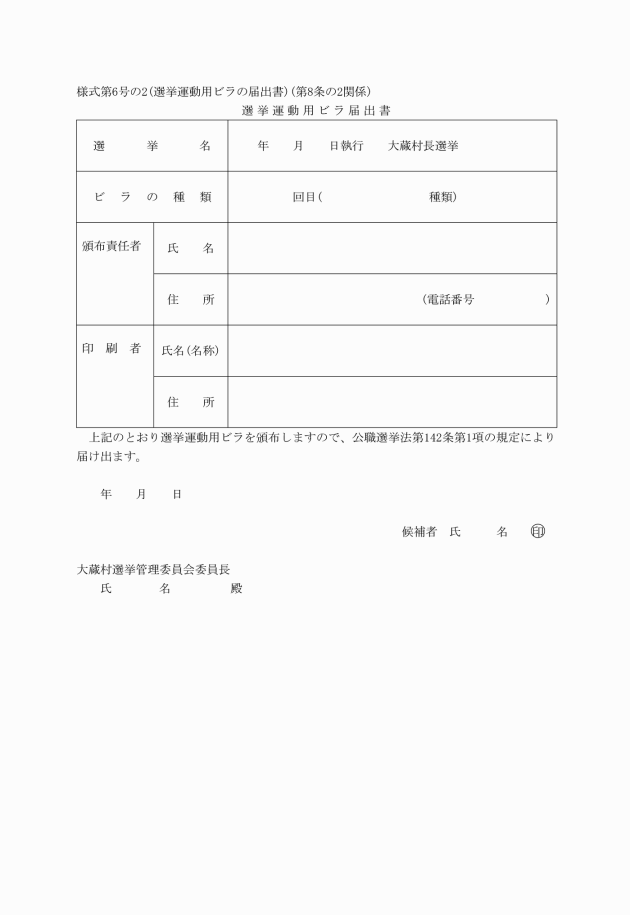

(ビラの届出の様式)

第8条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による大蔵村長選挙における候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の2に準じてしなければならない。

(証紙の様式)

第8条の3 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第6号の3による。

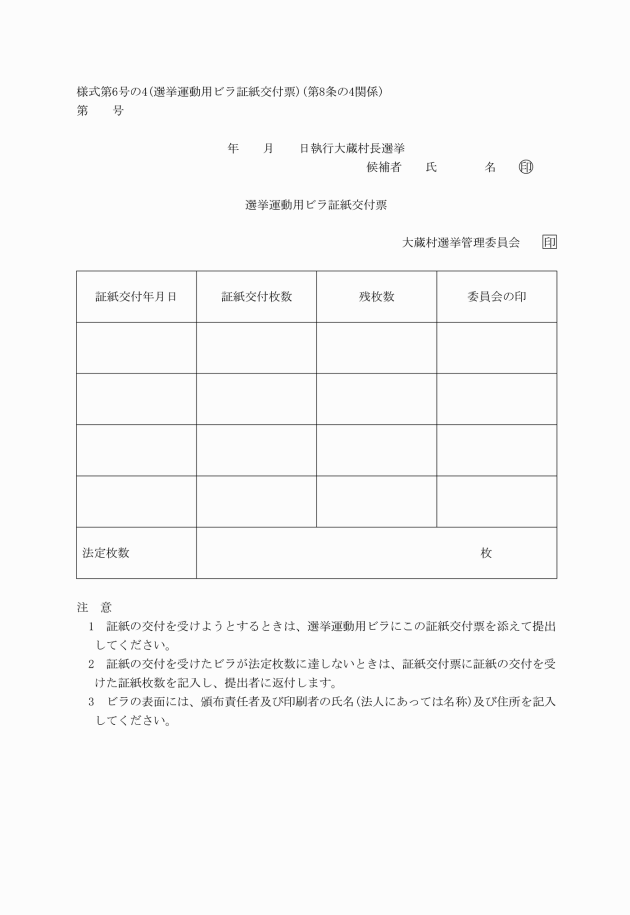

(証紙交付の手続)

第8条の4 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会から交付を受けた様式第6号の4の証紙交付票に選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会の印を押して当該証紙交付票を提出者に返還するものとする。

3 第1項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(証紙等の再交付)

第8条の5 選挙運動用ビラの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章 ポスターの検印及び証紙

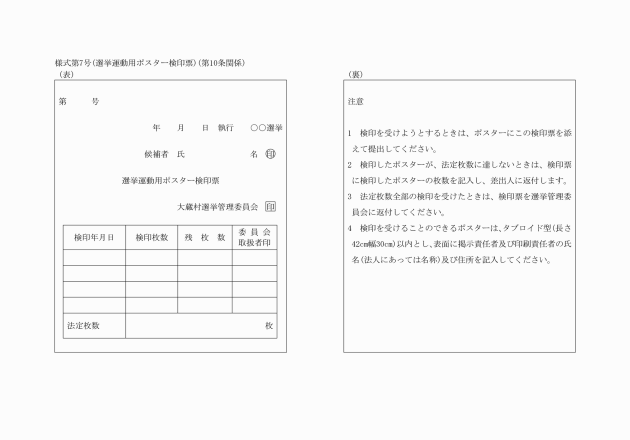

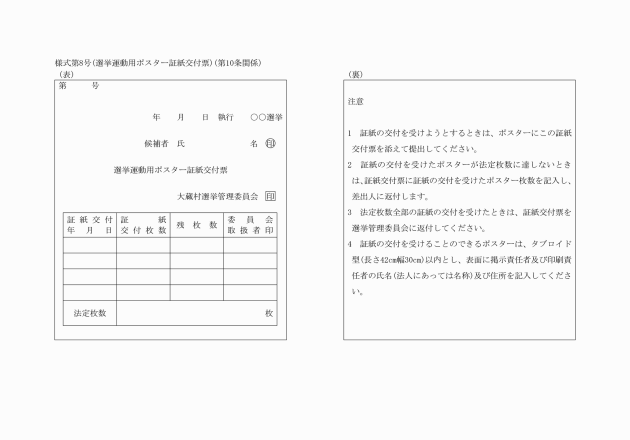

(ポスターの掲示)

第9条 法第143条(文書図面の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)は、委員会が行う検印を受け、又は委員会が交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の検印又は証紙の交付は、選挙長の職務を行う場所において行う。

3 検印したポスター又は交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は検印票又は証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会取扱者印を押して提出者に返すものとする。

4 第1項の検印票又は証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(再検印及び証紙等の再交付)

第12条 ポスターの再検印及び証紙の再交付並びに検印票及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第12条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては、当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

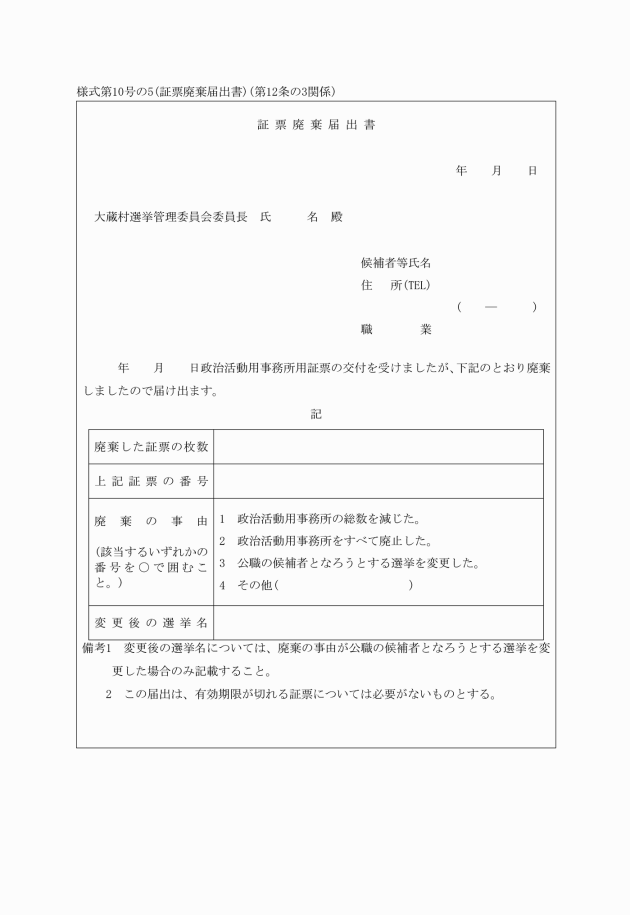

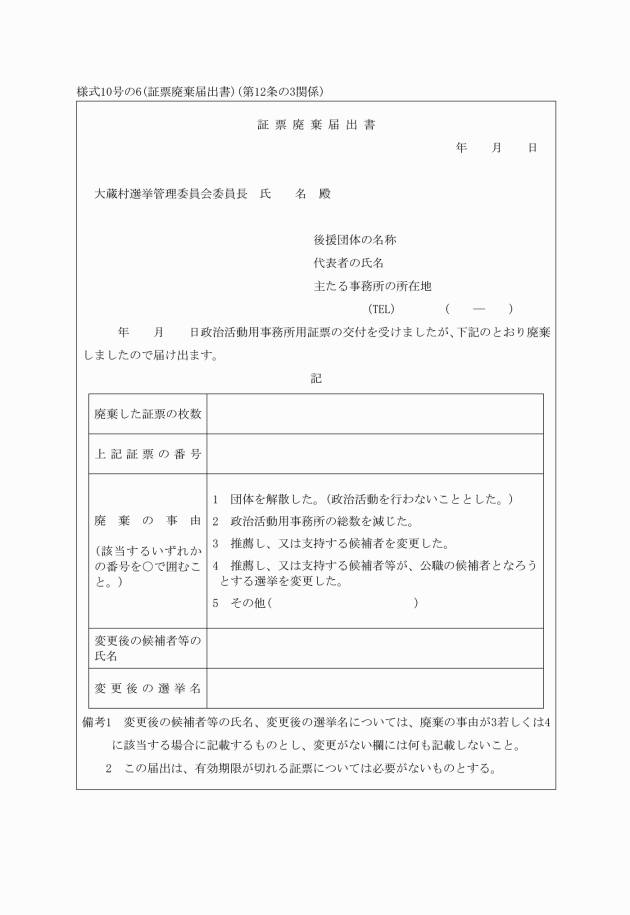

(証票廃棄の届出)

第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては様式第10号の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては様式第10号の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第12条の4 証票の再交付は、村の委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

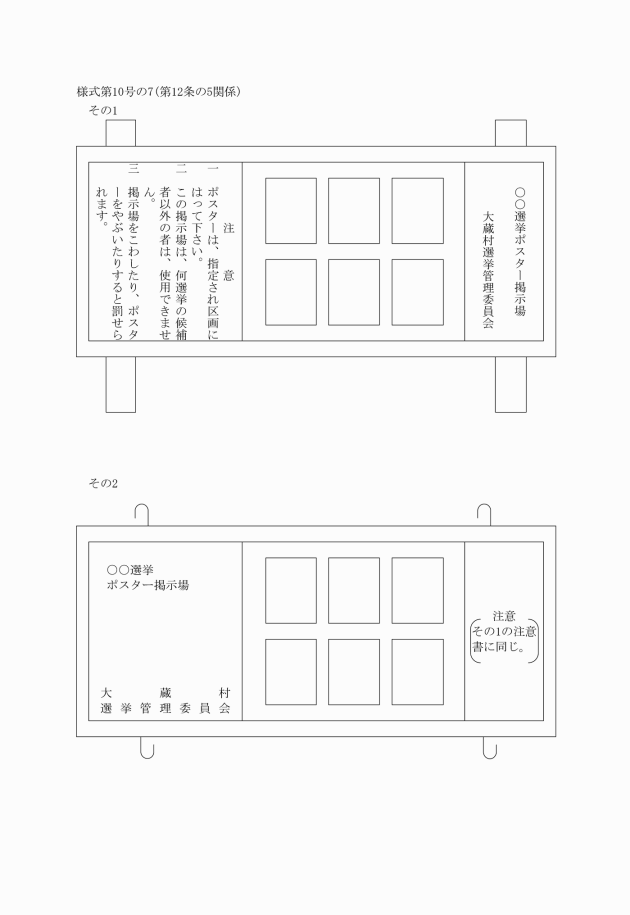

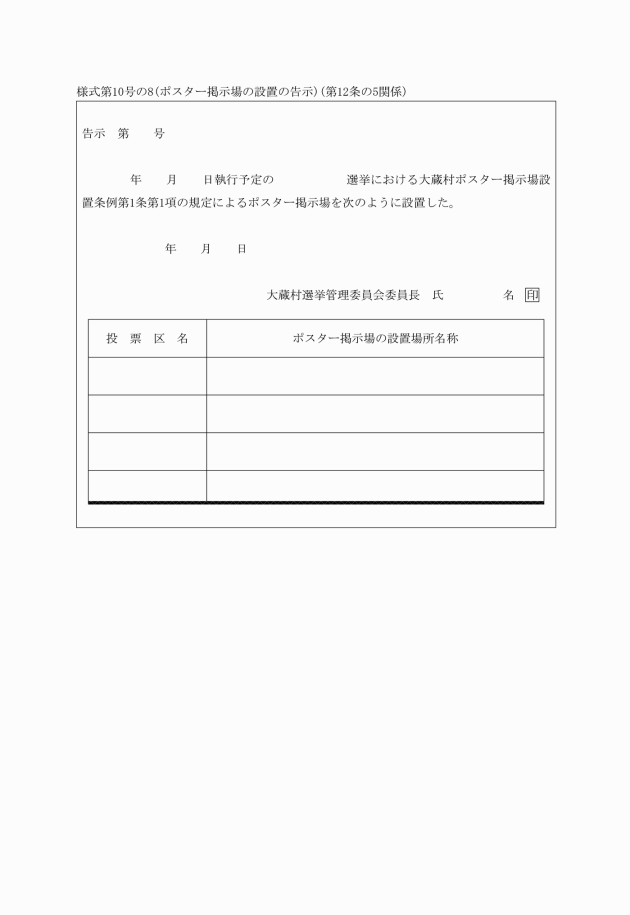

第4章の3 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第12条の5 大蔵村ポスター掲示場設置条例(昭和62年条例第2号。以下この章において「条例」という。)第1条(ポスター掲示場)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、様式第10号の7に準じて調製し設置するものとする。

(区画番号及び掲示の手続)

第12条の6 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。

3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第12条の7 大蔵村ポスター掲示場に候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第12条の8 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対しその旨を通知するものとする。

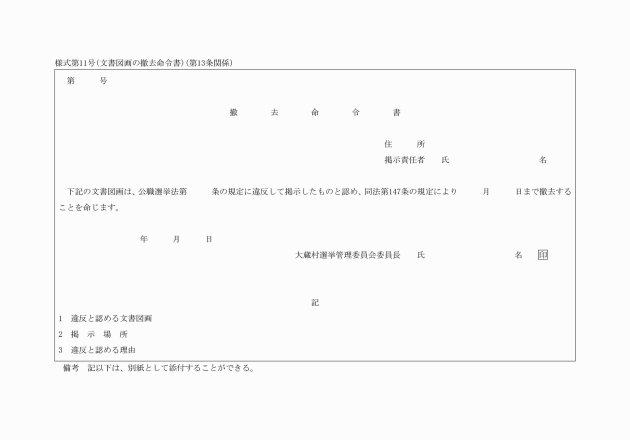

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第13条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、様式第11号による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

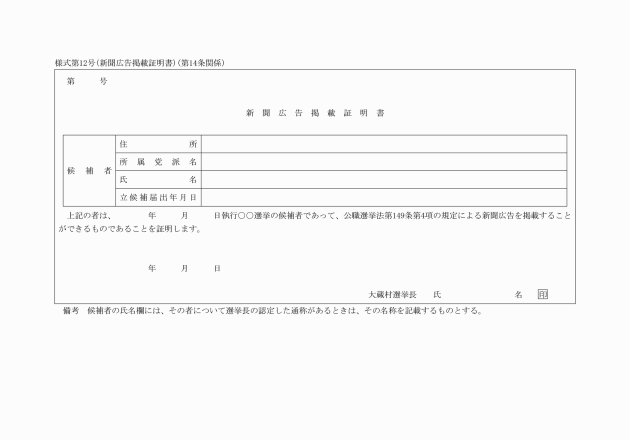

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第14条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

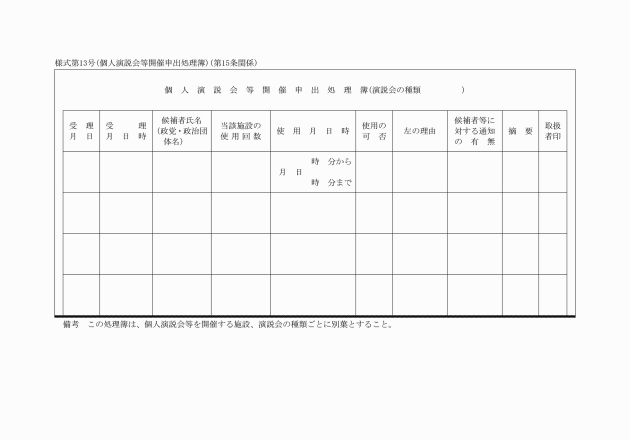

第7章 個人演説会等

(演説会開催申出の処理)

第15条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第13号の処理簿に所要事項を記載するものとする。

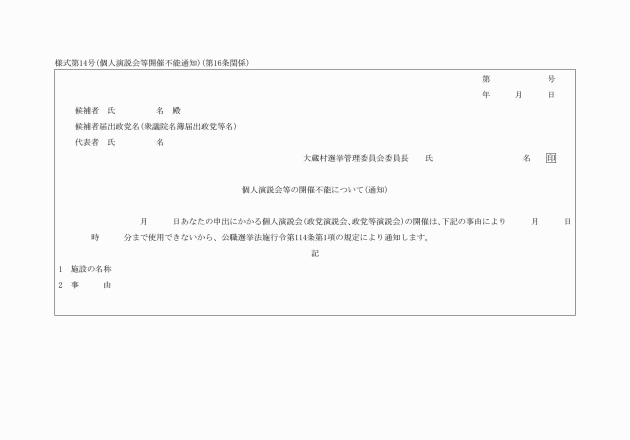

(演説会開催不能通知)

第16条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、様式第14号によるものとする。

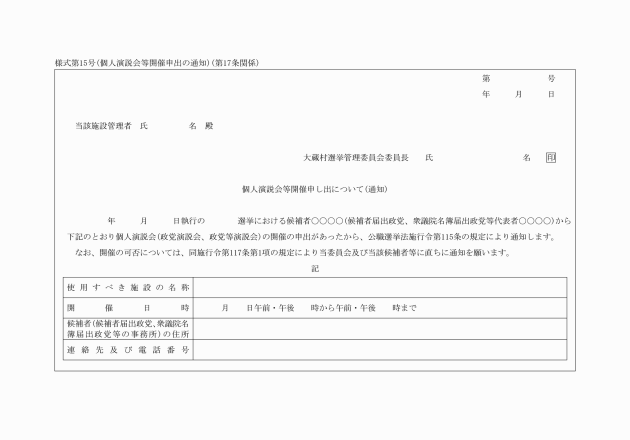

(演説会の施設管理者に対する通知)

第17条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、様式第15号によるものとする。

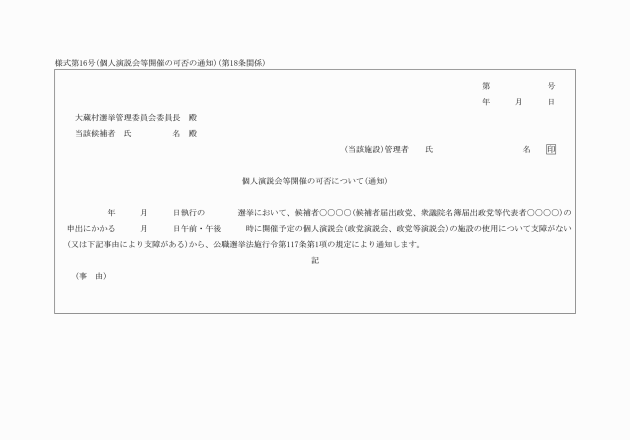

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第18条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、様式第16号によってしなければならない。

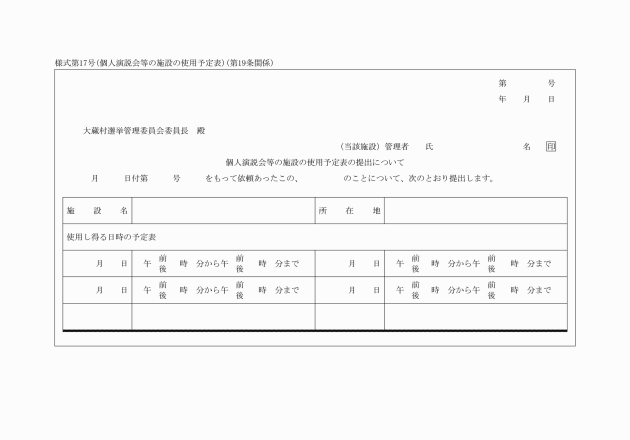

(演説会施設の使用予定表の提出)

第19条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、様式第17号によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。

(演説会施設使用の制限)

第21条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等という。」)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

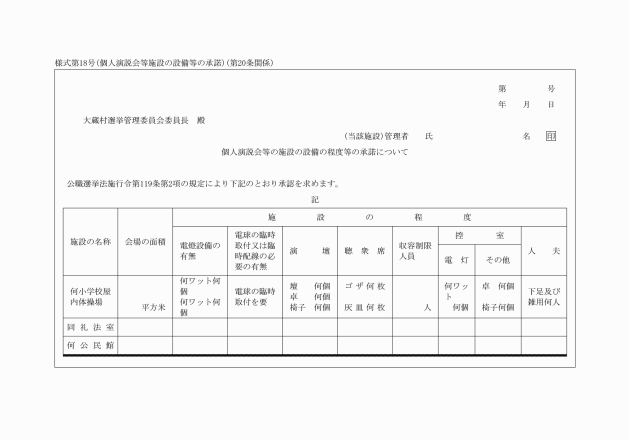

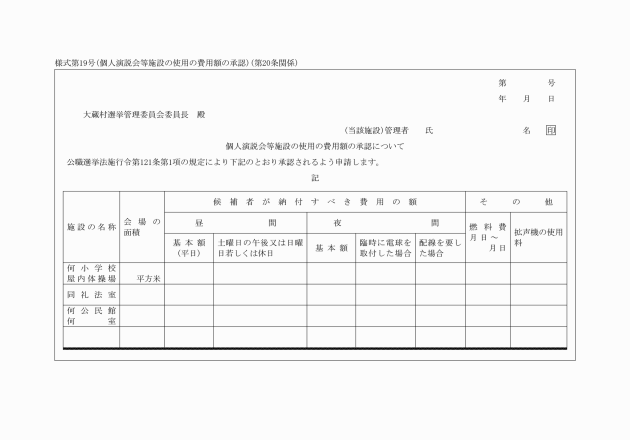

2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡)

第22条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者等が、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗の方式)

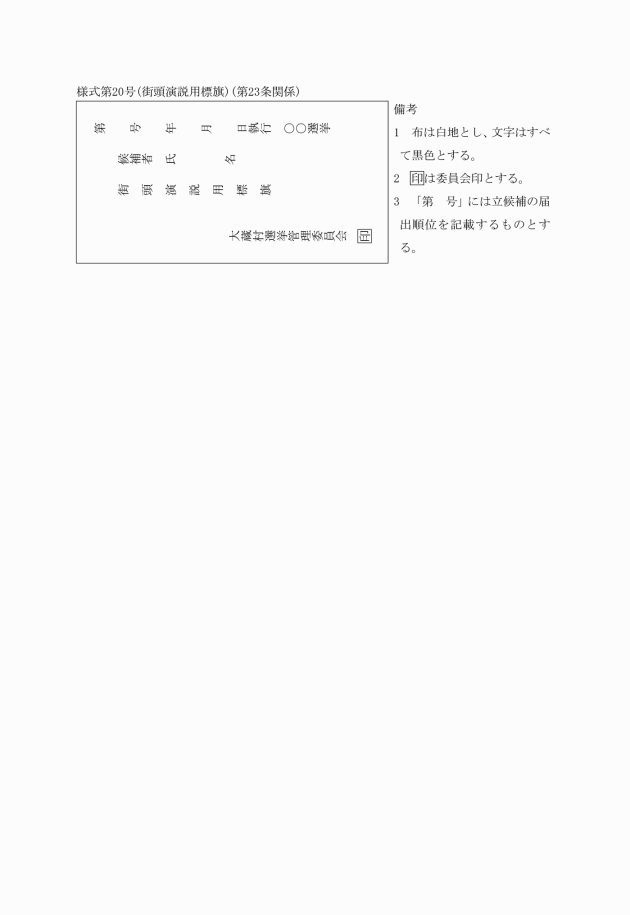

第23条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第20号によるものとする。

(腕章の様式)

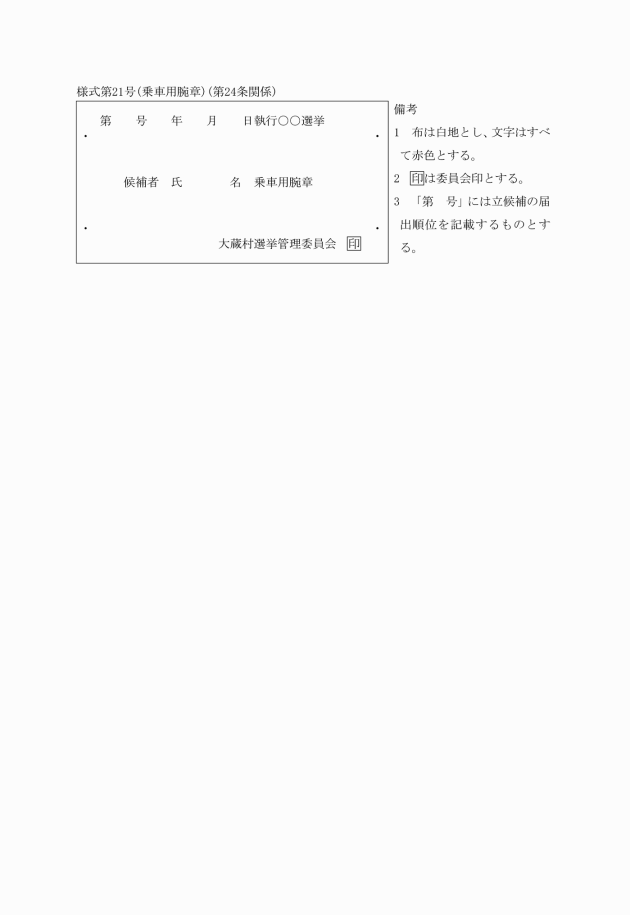

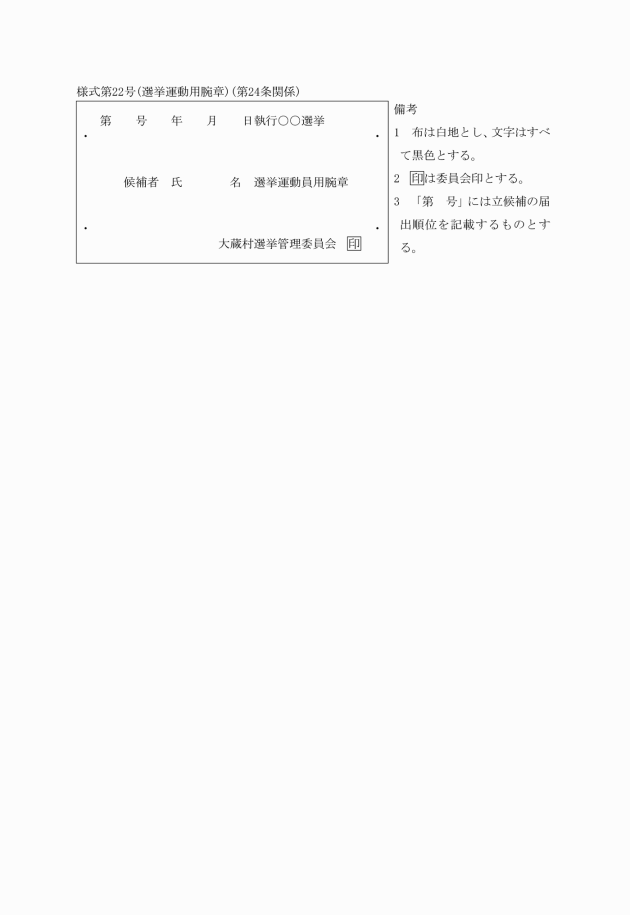

第24条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第21号によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場所の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第22号によるものとする。

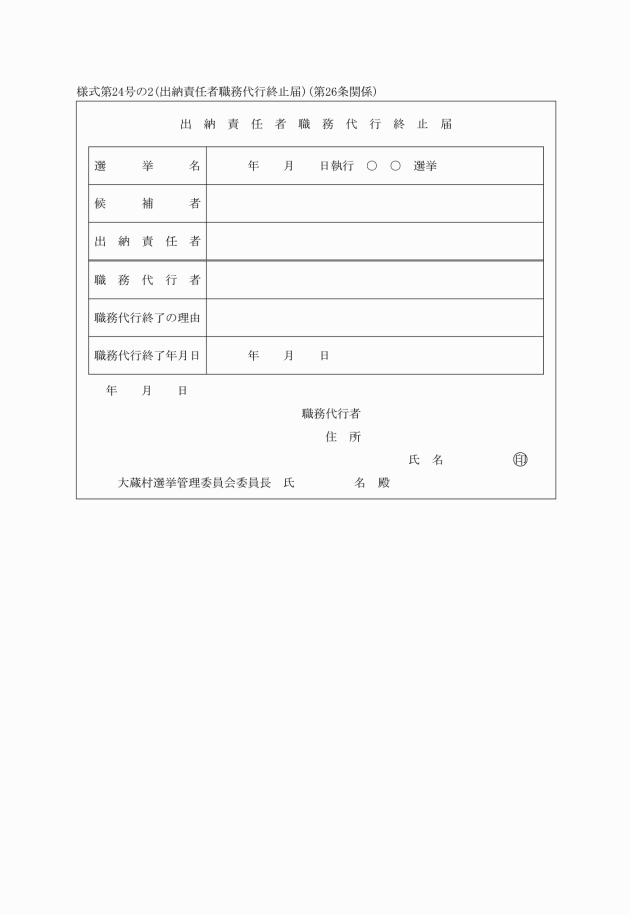

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

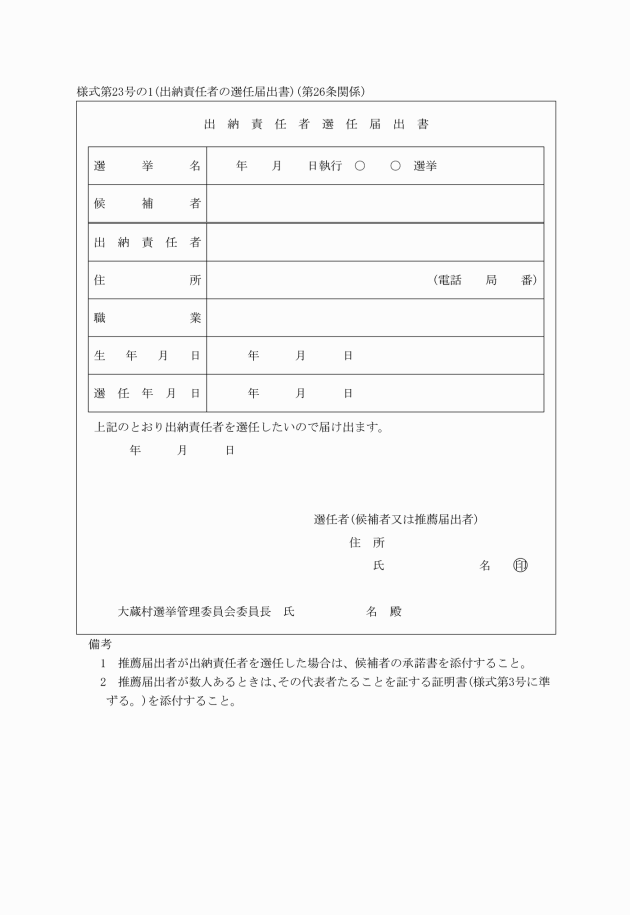

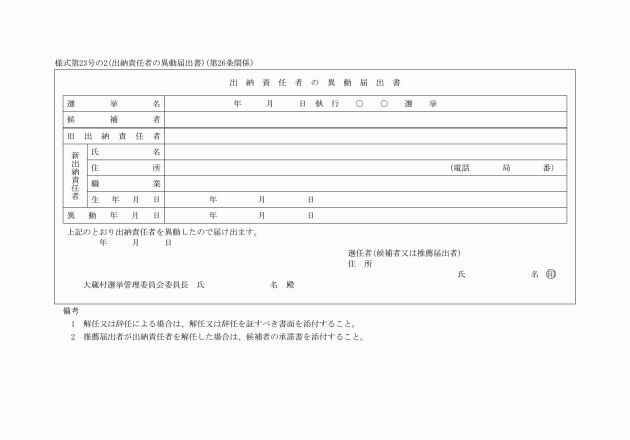

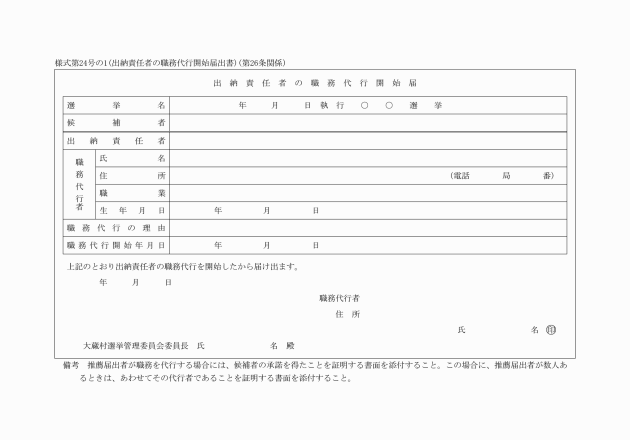

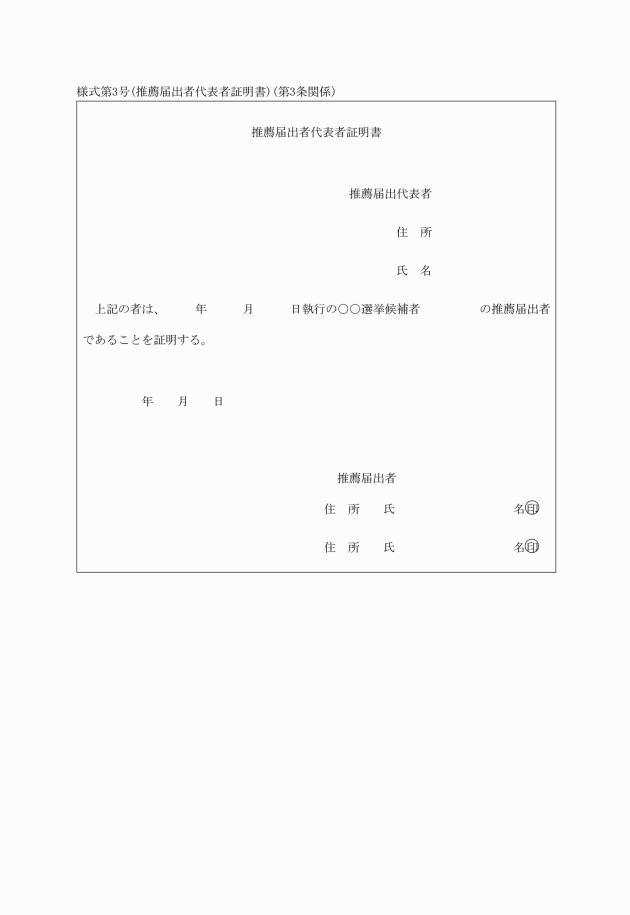

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。

(公表の方法)

第27条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第28条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(閲覧の方法)

第29条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等の運賃等)の額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員にあっては1日につき15,000円

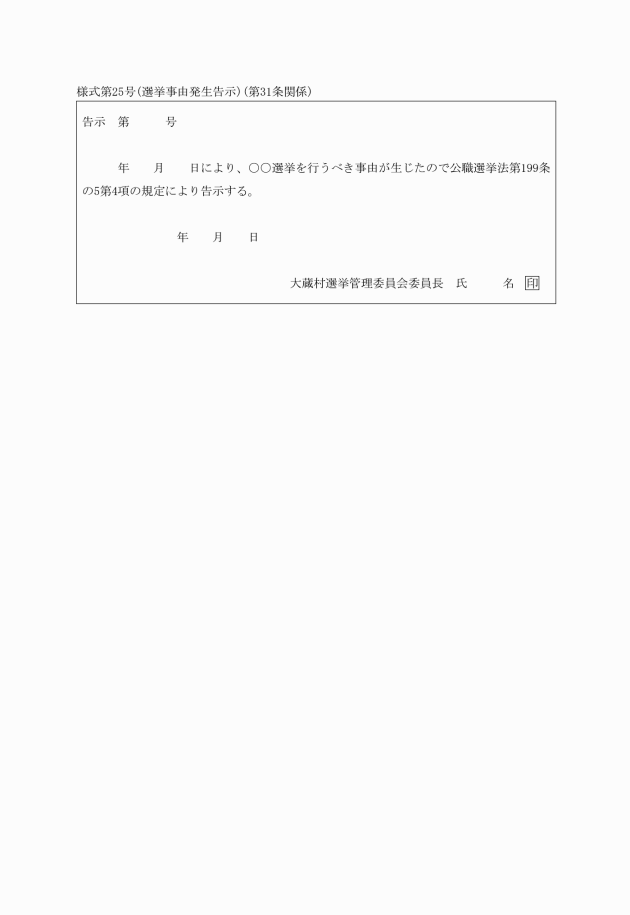

(選挙事由発生の告示様式)

第31条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第25号によるものとする。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年選管告示第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年選管告示第79号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年選管告示第11号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の大蔵村公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

附則(昭和62年選管告示第28号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年選管告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成10年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成10年選管告示第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規程は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則(平成19年選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式第10号の3 削除

様式第10号の4 削除